- 時間:2022-01-25

- 點擊:1810

- 來源:甘肅日報

青綠牡丹 莫建成

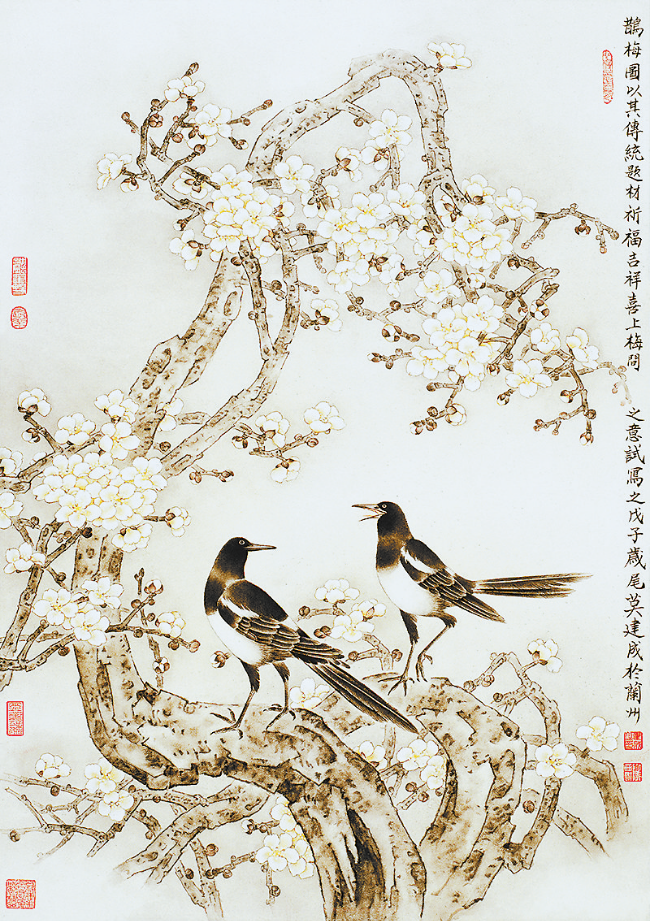

喜上梅間 莫建成

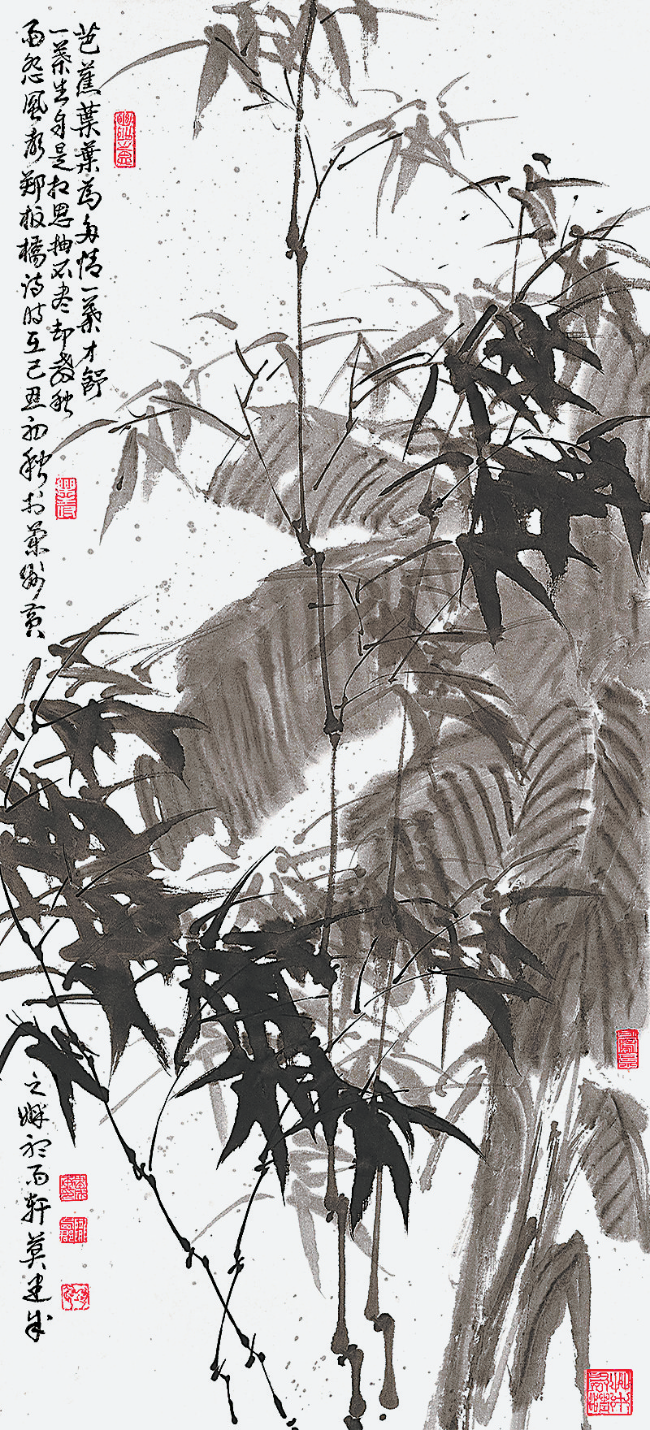

蕉竹圖 莫建成

莫建成,1942年出生于甘肅省隴西縣。工筆花鳥畫家,長期從事美術創作和研究,國家一級美術師,曾任全國美協理事、甘肅省美術家協會主席,特聘為西北師范大學美術學院(書法文化研究院)榮譽博士研究生導師。

著述有大型畫集《中國近現代名家作品集·莫建成》《中國當代名家作品選粹·莫建成》《中國美術家作品集·莫建成》《中國畫壇名家作品集·莫建成》;編著《王了望墨跡選輯》《莫建成評傳》等20余部大型畫集及文集。

冬日里的隴西,愈發遼闊。透過光禿的枝丫,一眼可看到城外的遠山。縣城北園,一座素樸雅致的藝術館在陽光朗照下靜靜地矗立著。倘若把隴西古城比作一卷素色的熟絹,那這座藝術館就如同在絹布一角勾勒出的工筆畫,為這座西北小城平添了幾分藝術氣息,讓整座隴西城更加細膩、典雅。

這座藝術館名為莫建成藝術館,包括展館和庭院兩部分。由當代工筆花鳥畫家莫建成自籌資金購地10畝而建。展館建筑面積4600平方米,由三部分組成,一樓為書畫巡回展廳,陳列展出近代藝術大師、全國著名書畫家及省內外名家作品180余幅;二樓為莫建成書畫精品展廳和文物展廳,陳列展出莫建成的書畫精品60余件,同時展出遠古至明清時期的陶器、青銅器、雕刻及書畫名作上千件;三樓為文化藝術培訓創作中心。

置身館內,一幅幅字畫,一件件青銅器,一塊塊磚雕,飽含著莫建成對藝術的虔誠,訴說著他濃濃的桑梓之情。

一

2021年10月12日上午,莫建成藝術館在隴西開館。

這一天,隴西縣城比往日熱鬧了好多。省內以及北京、山東等外省市藝術界從業者、愛好者紛紛匯集于莫建成藝術館,向年近八旬的莫建成表達祝賀,向他的桑梓情懷表達敬意。

人們在藝術館內漫步,駐足,時而在莫建成的畫作前凝神靜思,時而頷首贊許。

“莫老先生回報家鄉的善舉讓我深深感動。”一大早趕來參加開館儀式的隴西市民任世杰說,“這應該是我們隴西縣的一座文化地標,提升了全縣的文化品質,為隴西人民提供了一個欣賞大家之作的好去處。”

為了這座藝術館,莫建成從2019年著手,歷經三載,今日終于落成。“我對家鄉的這份情懷,始終如一。”莫建成說。

隴西,歷史悠久,文化底蘊深厚。“家居渭水之濱,隴西古郡,雖是貧瘠僻壤,然漫山遍野的山花野卉,氣勢宏偉的黃土高原,博大精深的西部文化,萌以幽渺之思,啟以睿穎之智,發以清淡之情,養以質樸之趣,使自己的藝術找到了最肥沃的土壤,作品無不飄逸著泥土的馨香。”莫建成說。

“在我孩提時代對家鄉的豐富文化古跡有著很深的印象。隴西的城墻是明代建筑,長約九里三,七座城門,大磚砌成,城樓多是三層箭樓。威遠樓雄居城中,四街全是木制鋪面。”說起家鄉,莫建成娓娓道來,“我記憶最深的還要數彩繪和壁畫。在這里,你可以借助優美動人的神話故事,感受到我國古代勞動人民和藝術家的創造精神,仿佛使你走進了歷史的時空隧道、傳統藝術的宏大殿堂。幼時藝術的啟蒙和熏陶,使我不知不覺中跨進了丹青世界的門檻。”

莫建成對家鄉山水草木的熱愛,也感染著身邊的人,其孫莫睿深有感觸:“在爺爺的速寫本上,我看到了許多他年輕時畫的畫稿。爺爺畫的大多是在隴西、在西北的高原上常見的野草野花,或是路邊處處可見的昆蟲之類。印象最深的《幽薇懷古》中的蕨菜,就被爺爺記錄在這個速寫本上。而《野風秋鳴圖》中所畫的許多植物,也同樣出自這里。想來,爺爺從那時起,就把故鄉的這些平凡而又普通的生命裝在了自己的心中,經過這么多年的醞釀積淀,才能在紙上創作出如此樸實而又厚重的藝術形象。”

二

在藝術館內二樓,莫建成為明清書壇大家王了望專設一廳。內陳具有重要文獻價值的王了望冊頁真跡四本,共237頁,另有卷軸、對聯等多個書法原件,墻面上懸掛由莫曉松(莫建成長子)創作的王了望造像。畫中,王了望執筆捻須,神態清逸,做思考之狀,似乎片刻之后便奮筆疾書。

王了望,是明末清初隴西籍書法家、文學家,一生在書法和文學領域皆創作頗豐。令人可惜的是,囿于地域、官階、活動范圍及作品的刊印傳播等多種因素,王了望的書法和文學成就如埋藏于地下的明珠,并未受到應有的重視。

1966年,年輕的莫建成偶然發現了王了望《得懷素自敘帖》手跡,眼前一亮,想方設法保存下來。從此,這兩位相隔數百年的同鄉藝術家開始了一段長達40余年的不解之緣。

在這40余年,莫建成鍥而不舍地收藏、研究王了望真跡,徜徉于史海典籍,梳理出了王了望生平事跡,并對他的書法與文學成就作出貼切評價。這如同撣去了明珠上的塵土,一個真實、立體的王了望走向了世人,世人也了解了這位淹沒數百年的藝壇奇葩。

在莫建成看來,“桑梓出此大賢,倍覺榮光”,但王了望不應只屬于隴西,他的作品以及所承載的文化價值屬于每一位炎黃子孫。為了讓更多人了解王了望的作品,莫建成自費出資,歷經周折,終于將一部全面反映王了望生平事跡、書法文學成就的專著《王了望墨跡選輯》于2012年9月19日出版成冊。2014年7月,莫建成經進一步校勘補充,修訂再版了《王了望墨跡選輯》。他還將1000套左右的《王了望墨跡選輯》贈送給全省的省、市、縣圖書館及大專院校圖書館。莫建成還多方奔走,促成中央電視臺拍攝、播出紀錄片《書壇巨擘王了望》。2014年,莫建成又自籌經費出版了《王了望隴干十八幀冊頁》。

邊景昭,是跨越時光與莫建成結緣的又一位大家。50年前的一天,莫建成看到邊景昭的《雙鶴圖》,為之傾倒。從此,莫建成時常觀瞻、揣摩。莫建成翻閱大量史料,并購置清版《石渠寶笈》全集。在眾多史料中,莫建成發現,邊景昭多幅作品落款署名時,將籍貫隴西置于名字前。最終,莫建成以確鑿的文獻為依據,證明明代畫家邊景昭為隴西人,他還撰寫了長篇論文《翎毛妙手 花鳥逸筆——明代隴西畫家邊景昭再認識》。

莫建成對于家鄉文化與文明的弘揚,不止于此。

《隴西詩書畫名家作品集》《隴上詩書 故園丹青——隴西詩書畫名家作品集》等,皆由莫建成不辭辛苦,翻閱整理大量資料編撰而成。“隴西歷代形成的詩書畫方面的珍貴遺產,必然激勵和影響著后世隴西人的審美取向和民風養成。詩詞書畫,已經成為隴西文化的重要組成部分,成為隴西綿延不絕的文化傳統的標示。”莫建成說,這也是他回報桑梓的力量之源。

此外,莫建成集家族之力,于2007年至2016年自籌巨資,三次維修隴西縣內省級文物保護單位保昌樓。保昌樓坐落于隴西縣渭河北岸山麓峴口,為三層木樓。歷經上百年的風雨磨礪,有些殘破。莫建成不遺余力修葺,以“續寫隴西文脈,延綿隴西文明”。

三

當我們把目光聚集在這幅長34米、高1.4米的《敦煌印象 絲路虹霓》上,敬佩之情油然而生。這是由莫建成領銜主創,十余人歷時兩年完成的鴻篇巨制。其中,無不飽含著莫建成對甘肅、對西部的切切之情。

細細觀摩,畫面中既有黃河、麥積山、祁連雪山等絲綢之路上的自然景觀,有武威銅奔馬、莫高窟、玉門關等人文景觀和歷史文化遺產,還有霍去病征討匈奴、唐玄奘西天取經、張騫出使西域等發生于絲綢之路的歷史事件。

多年以來,莫建成一直思索,作為甘肅的美術家,如何實現用手中的畫筆表現家鄉隴原乃至整個絲綢之路的歷史勝跡,展現這片熱土上曾經的歷史輝煌?

2011年,莫建成初步完成了創作長卷的構思。當時已年近古稀的莫建成著手做了一些前期的準備,從風格、構圖、表現形式,到歷史節點的選取等許多創作要素逐步變得清晰起來,大的思路也開始逐步形成,但是正式創作“似乎在等待一個機緣”。

“一帶一路”倡議的提出,一下子點燃了莫建成的創作激情。而今,當莫建成回憶起創作過程,說那是“辛勤與汗水、思慮與焦灼乃至于煎熬”的經歷。

2016年,首屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會在敦煌市舉行,這幅長卷作為文化年展中國展區六大專題展之一,驚艷亮相于文博會的主會場。

“讓人重溫歷史,感知歷史,進而產生對絲綢之路歷史內涵的無限遐想,產生對時代精神的無限憧憬。”著名畫家、藝術教育家馮遠在《攬古今形勝吟絲路壯歌》一文中指出。

“莫道桑榆晚,為霞尚滿天。”莫建成的桑梓之情,必將感染、召喚更多的人,為了這片熱土更美好的明天繼續前行。(新甘肅·甘肅日報記者 王 東 崔銀輝)