- 時間:2023-11-16

- 點擊:0

- 來源:甘肅日報

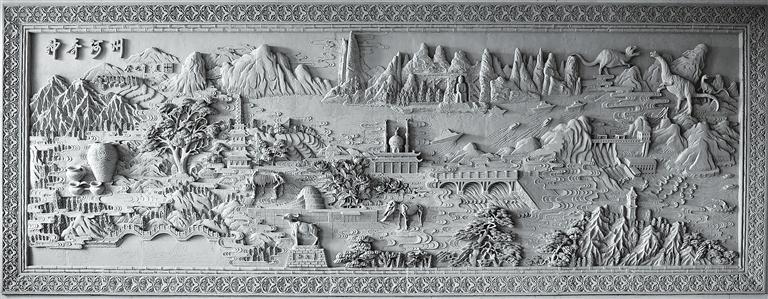

臨夏神泉賓館磚雕?神奇河州

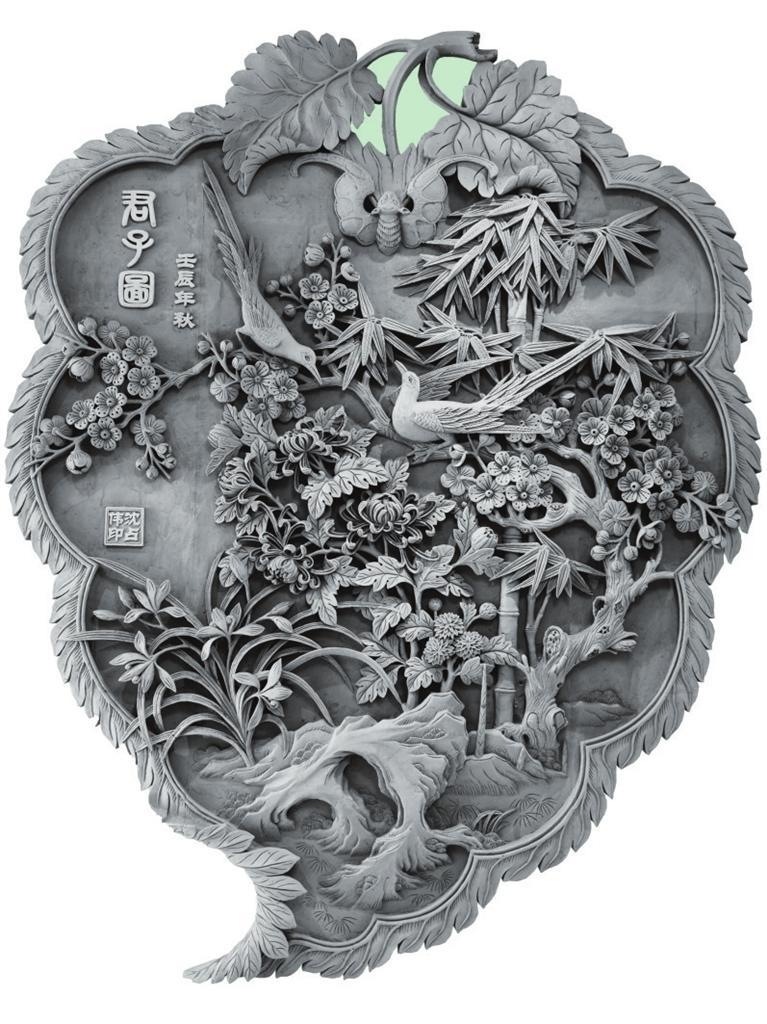

歲寒三友

文\李萍

磚雕,又稱“青磚上的硬花活”,是中國一種古老的建筑裝飾藝術,以高溫煅燒的泥土坯胎經過金屬刀鋒成千上萬次精心雕琢,在青磚上雕刻出人物、山水、花卉等圖案,模擬自然萬象以點綴宅院、裝襯民居,是中華文化獨有的建筑裝飾藝術。

“晉靈公不君,厚斂以雕墻。”(《左傳》)這是我國史籍中關于磚雕最早的文字記載。在千百年的歷史演進中,磚雕文化在華夏大地傳承發展,形成了徽州磚雕、北京磚雕、山西磚雕、蘇派磚雕、廣東磚雕、臨夏磚雕等流派,它們各具特色又相輔相成,共同構成了華美絕倫的中國磚雕藝術。

臨夏地處黃河上游、甘肅中部,古稱“河州”,位于青藏高原和黃土高原之間,是古絲綢之路南道要沖,也是從中原通往青海、西藏、四川等地的必經之路。伴隨多次大范圍人口遷徙,許多從北京、南京、西安來的工匠藝人,將不同地域先進工藝帶到了臨夏,而原產生于中原地區的磚雕,以其文質儒雅的氣質和獨具匠心的技藝,備受西北地區民眾的青睞,使磚雕作為手工行當在此生根,并逐漸融合發展為一種具有地標性質的文化符號。

畫中藏乾坤

漫步臨夏市的大街小巷,無論傳統建筑、現代建筑,還是民居小院、仿古樓堂館所,隨處可見精美的磚雕。在磚雕作品的襯托下,這些建筑顯得愈發古樸典雅,成為臨夏的城市名片。

梅花與牡丹爭相怒放,花瓣上的脈絡清晰可見;石榴鼓鼓囊囊仿佛包不住里面清甜多汁的果肉;健壯的駿馬甩開了長腿高高躍起,馬背上手持長戟的將軍威風赫赫;朵朵祥云里騰飛起一條巨龍……一塊塊青色的磚瓦,被心靈手巧的工匠們賦予了鮮活的生命,一件件作品栩栩如生、躍然眼前。

石榴樹枝繁葉茂、果實累累,一對喜鵲似飽嘗完那珍珠似的石榴,舉起一只爪子,擦去尖喙上的殘汁……臨夏市紅園一字亭北側照壁上的石雕作品《石榴雙喜圖》玲瓏別致,精湛的雕工把畫面意趣生動傳神地展示在幾塊青磚之上。

紅園和坐落在市區八坊東南面的東公館是臨夏磚雕藝術品最集中的地方,其中有不少名家高手的佳作——7米長的《清明上河圖》磚雕栩栩如生,10米高的青磚墻上雕滿了絲路景色、山川、清泉、松鶴、翠柏、梅蘭竹菊……

臨夏磚雕博物館收藏著散落在民間的歷代臨夏磚雕遺存實物,2015年6月,臨夏磚雕博物館被省委、省政府授牌命名為甘肅省第一批文化遺產“歷史再現”工程博物館,填補了我國磚雕藝術專業民辦博物館的空白。

近年來,國內各地來臨夏磚雕博物館的參觀者絡繹不絕,尤其對“文萃閣”的《醒獅》《茶馬互市》《大漠雄關》《一帶一路》《絲綢之路》《萬里長城》《三顧茅廬》《黛玉讀西廂》等大大小小的精品磚雕贊不絕口。臨夏磚雕融儒家文化、道家文化、佛教文化和民俗文化于一體,從其種類繁多的圖案中便可窺一斑。牡丹、葡萄、博古架是最能體現臨夏磚雕技藝的“三絕”。來自中原的牡丹是繁榮昌盛的象征,葡萄是西域與中原文化交流交融的體現,而博古架則呈現出內斂儒雅的文化積淀。

融合,亦是臨夏磚雕藝術的魅力所在。在長期發展過程中,臨夏磚雕吸收了木雕、石雕、玉雕等雕刻藝術的手法,將傳統國畫、書法、印章、詩文的藝術表達形式融會貫通,既保留著青磚特有的質樸和簡約,又呈現出多樣化的藝術特征。

一抹青色,素雅古樸,滲透著人文養分的磚雕疏密有致、形神兼備,裝點了古城河州的燦爛歷史。

方磚雕錦繡

磚雕作為一種集畫、詩、書、印、雕為一體的綜合性平面立體藝術,幾乎涵蓋了中國傳統文學藝術的多個門類,具有極高的觀賞價值與審美價值,以臨夏悠久的歷史、濃郁的民族特色、古樸典雅的藝術魅力、出神入化的表現手法,成為河湟文化的主要代表之一。

這項“青磚上的硬花活”,在臨夏磚雕博物館創建者毛興文等追夢人的努力下,在臨夏大地上日益盛放。

毛興文家院外有翠綠的爬山虎鋪陳濃綠,一扇門開啟,左側一幅《淡泊》圖,荷葉之下的蓮蓬與荷葉之上的荷花,疏密有間,蜻蜓與翠鳥相映的大與小、輕盈與沉穩,皆溫潤著小院。正中間影壁上的磚雕作品《松鶴朝陽》圖,無論鶴的振翅、昂首挺胸、曲頸還是松針的根根細密,無論祥云的蒸騰還是牡丹的雍容華貴,無論山巒的厚重還是波濤的翻滾,都栩栩如生,靈動無比。那些傘蓋一樣的松針,如水中花一樣,映襯出鶴,羽狀與傘狀,雕琢翩然。

《淡泊》圖與《松鶴朝陽》圖彰顯追求高雅藝術的豁達胸懷,拱門上的葡萄與梅花磚雕被雕琢得玲瓏剔透,曰“淡出”,而左側墻壁上的一幅隸書鐫刻了唐代詩人張九齡的詩《感遇》:

蘭葉春葳蕤,桂華秋皎潔。

欣欣此生意,自爾為佳節。

誰知林棲者,聞風坐相悅。

草木有本心,何求美人折!

在雕刻那些作品時,毛興文曾對匠人們引用過清代傳奇大家李漁的一句話:眼界關乎心境。人欲活潑其心,先宜活潑其眼——作品具有神韻才能吸引人,才能在人們眼里心里靈動起來!

洞悉并理解了磚雕的神韻之美,院中左右影壁墻上磚雕的博古架,更是讓人眼前一亮。花鳥蟲魚,法器,筆墨紙硯,石英鐘,長命鎖,蒲扇芭蕉扇,花籃花瓶,銅壺蓋碗,錢幣元寶,梳妝臺座椅,佛珠鈴鐺,壽桃葡萄,龍鳳蝙蝠,花架爐鼎,琳瑯滿目。石榴的多子多福,惟妙惟肖,萬分逼真。方的圓的扁的,都把陰線刻、凹面線刻、凸面線刻、淺浮雕、高浮雕、鏤空式透雕,陰刻(刻畫輪廓,如同繪畫中的勾勒)、壓地隱起的淺浮雕、深浮雕、圓雕、鏤雕、減地平雕等雕刻技法發揮得淋漓盡致,雕刻和鏤空手法結合得完美無缺,或圓雕,或半圓雕使其躍出畫面的層次分明,立體感強,浮雕的部位和襯景,以及現實主義與浪漫主義相結合的創作手法,寄情于景,情景交融,渾然天成,把臨夏磚雕藝術的精華彰顯得淋漓盡致。那些圖案的精美,重重疊疊、里呼外應、渾然一體的精品,堪稱一絕。

在美好的五月天,牡丹芳菲臨夏大地的美好之時,國務院公布的第一批國家級非物質文化遺產名錄中,臨夏磚雕名列其中。眾多臨夏的磚雕人攜手,磚雕在臨夏的尋夢之旅愈發色彩斑斕,精彩紛呈。

民居客廳君子圖

福如東海(本文磚雕圖片由趙宇、朱國輝提供)

古韻綻新顏

牡丹隨處有,勝絕是河州。

臨夏牡丹種植歷史悠久,花冠如盤、香味濃郁,堪稱一絕,臨夏磚雕也如牡丹一樣久負盛名。

層次感豐富、立體感強是磚雕作品的主要特點,如一朵牡丹花,它分好多層,枝葉、花瓣、花蕊層次分明,甚至小蜜蜂、蝴蝶都有體現。進入空間立體創作階段后,沒多久一朵形象逼真的牡丹造型就在磚雕藝人的手上被逐漸勾勒出來。花卉和博古的高浮雕、圓雕及多層次鏤空雕組合是臨夏磚雕藝術的最高成就,一幅作品往往由三四層圖案重重疊疊構成,里呼外應、渾然一體,充分體現出了匠人的工匠精神。

在千年的演變中,沐浴了前朝風雨的磚塊默然無語,然而它們的氣質能告訴世人它們的滄桑,它們的閱歷,它們的緘默,和它們主人內心的世界。

臨夏的大街小巷都能看到主題豐富的磚雕作品,不少磚雕公司廣泛吸納能工巧匠,將臨夏的傳統磚雕技藝繼承和發揚。

臨夏磚雕所使用的磚料取自當地北塬鎮專門用土窯燒制的一種質地細膩的青磚。在精選泥土的基礎上,還需水洗淘去雜質和沙粒,調制成泥巴后,再用規格大小不等的木制模具打坯成型,曬干后入窯焙燒。這種磚密度高、硬度適中,適宜雕刻圖案紋飾。

傳統磚雕在制作中主要有設計、找正、渡稿、打眼、打坯、粗雕、出細、修飾等多道工序,常用的主要工具有折尺、鋸子、刨子、鏟、鏨、刻刀等,其中鏟、鏨和刻刀,又隨工藝要求分輕重、大小、長短、刃口寬窄薄厚數種。如果不用任何機器,全部用手工一刀一刀雕刻,就算一小塊30×60的磚,手快的也要一天才能完成。

如今,電鉆、吊磨機等電動工具的使用,有效地加快了磚雕產品的制作速度。硅膠鑄模、數控雕刻、3D掃描、自動化生產等新材料、新技術的應用,進一步提升了制造技術水平,豐富了磚雕產品種類,提高了產能。

現如今,很多臨夏磚雕公司可接單平雕、浮雕和透雕等大型工程的裝飾,創作出了一幅又一幅驚艷世人的磚雕作品。成為臨夏市地標的八坊十三巷,其奪人眼球又令人驚訝的磚雕作品,每一幅都是小塊青磚嚴絲合縫組合而成大幅作品的,那巧奪天工的精美之作,都是磚雕人汗滴的結晶。

琴棋書畫的藝術是相通的,磚雕亦不例外。在車間里,俗稱“硬花活”的磚雕,在雕刻師們鉆子、木敲手、磨頭等原始工具的制作下,盡顯了古典建筑中宏大背后獨有的生動和細膩。雕刻師依照設計師的圖樣,在青磚上畫圖后,開始了雕刻。每一個操作臺的空間里,每一位雕刻師都是各自的王,手里的刻刀在一刀一刀賦予青磚生命。

每一件磚雕作品是獨一無二的,是不可復制的,即便是同一位大師的同一作品,還是會有細枝末節的差別,因為磚雕作品提倡雕刻師們自由發揮,即便畫上的圖樣,在雕刻過程中還是有變化的,突如其來的靈感或是更完美的添加,注定了作品的獨一無二。

“小時候我就非常喜歡磚雕,但那時條件有限,只能用樹枝和磚瓦片在地上、墻上寫寫畫畫。” 臨夏磚雕名家沈占偉出生于磚雕世家,在祖輩的耳濡目染下,他自幼癡迷磚雕藝術,16歲就師從祖父悉心學習磚雕藝術。如今的他,已是副高級磚雕藝術師、國家級非物質文化遺產傳承人。

近年來,通過政策指引和人才幫扶等措施,臨夏州涌現出了一批磚雕龍頭企業,確定了一批磚雕技藝傳承人和工藝大師,有效促進了磚雕文化的傳承創新和產業的發展壯大,直接帶動1萬多人從事磚雕行業,磚雕遺產生產性保護工作取得顯著成效。

在傳承中發展,在發展中創新。臨夏州推行了一系列行之有效的措施,積累了許多成功經驗,形成了自身優勢:制定磚雕行業第一個地方標準;率先在全國磚雕行業成立省級協會,組建產業聯盟;建立培訓基地、藝人工坊、校企聯盟、扶貧車間,為學員頒發學歷證書、執業證書、職稱證書,解決就業門路,吸納更多年輕人從事磚雕行業,進一步夯實產業發展基礎……

臨夏磚雕,從黃河流域的一方水土中孕育,又在漫長時光里博采眾長、自成一體。一花一葉間,體現著文化傳承,彰顯著中華優秀傳統文化的獨特內涵和魅力。無疑,當人們欣賞磚雕的時候,是在感受美學、思考哲學,亦是在品味人文風情,更是在體悟交流交融的生動歷史。

時間在磚雕上凝固,河州磚雕的花朵也正開放在時間的長河里,淺淺唱著無比優美的歌謠,在一樣的墻壁、一樣的鵝卵石路面、一樣的樸實民風里,深深烙進歷史的印記之中。