- 時間:2025-08-21

- 來源:每日甘肅網(wǎng)-甘肅日報

馬家窯文化半山類型的葫蘆網(wǎng)格紋彩陶雙耳罐。

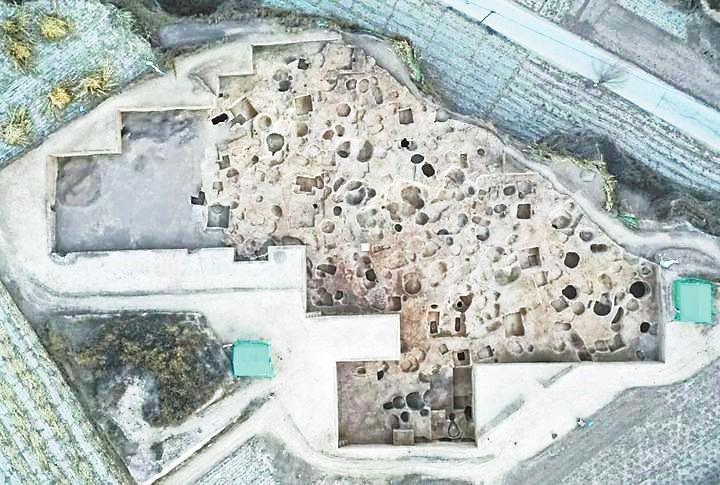

寺洼遺址“圍壕”內(nèi)側(cè)西北角發(fā)掘區(qū)。

臨洮縣博物館展出的寺洼文化雙耳罐。

寺洼遺址出土的馬家窯類型泥質(zhì)灰陶。

寺洼遺址及周邊地貌。

甘肅日報特約撰稿人?周奉真

發(fā)源于青海省河南蒙古族自治縣的洮河,攜著青藏高原的冰魄與黃土高原的蒼茫相遇,這條蜿蜒530公里的黃河支流,在甘南草原與隴中臺地之間,編織出中國西北最動人的史前文明圖譜。洮河以年均28億立方米的徑流量,滋養(yǎng)出大地灣文化彩陶的曙光、馬家窯文化旋紋的巔峰和寺洼文化青銅的冷冽光芒。

2025年4月,寺洼遺址入選2024年度“全國十大考古新發(fā)現(xiàn)”,宛如在時光長河中投下一枚玉璧,激起了跨越八千年的文明漣漪——這里不僅是彩陶的故鄉(xiāng),更是青銅文明破曉的見證地,堪稱中華文明起源畫卷中“重瓣花朵”最絢麗的章節(jié)。

從瑞典學(xué)者安特生1924年在臨洮馬家窯村發(fā)現(xiàn)彩陶遺址,到1945年中國考古學(xué)家夏鼐在陽洼灣發(fā)掘推翻“中國文化西來說”;從半山類型陶器鋸齒紋見證早期農(nóng)業(yè)繁榮,到寺洼墓地青銅器與殉牲遺骸訴說族群交融,洮河流域的考古發(fā)現(xiàn)始終與中國現(xiàn)代考古學(xué)命運緊密相連。寺洼遺址自1924年發(fā)現(xiàn)以來,歷經(jīng)三代學(xué)人接力研究:1945年夏鼐發(fā)現(xiàn)齊家文化墓葬打破仰韶地層,1949年正式命名“馬家窯文化”;2018年中國社會科學(xué)院考古研究所與甘肅省文物考古研究所聯(lián)合重啟發(fā)掘,至今已揭示出馬家窯文化百萬平方米聚落與寺洼文化大型墓地的雙重震撼。這些發(fā)現(xiàn)不僅實證了黃河上游文明化進(jìn)程的獨特軌跡,更重新定義了中國史前文化起源的學(xué)術(shù)版圖。

一

1924年深秋,洮河西岸,瑞典學(xué)者安特生在馬家窯村的黃土層中,意外叩開了彩陶文明的密匣。那些繪有人面魚紋的泥質(zhì)紅陶,螺旋紋在陽光下流轉(zhuǎn)著絲綢般的光澤,顛覆了他對“中國文明西來說”的想象。這位地質(zhì)學(xué)家在《中華遠(yuǎn)古之文化》中構(gòu)建的“仰韶期”框架,卻在1945年被夏鼐的洛陽鏟徹底改寫——甘肅廣河陽洼灣的地層剖面中,齊家墓葬如利刃般刺穿仰韶灰坑,橄欖形玉琮上的良渚紋飾與西北風(fēng)格交織,昭示著本土文明的覺醒。這場跨越二十年的學(xué)術(shù)較量,最終以夏鼐1949年發(fā)表的《齊家期墓葬的新發(fā)現(xiàn)及其年代的改定》塵埃落定,“馬家窯文化”的命名也如同破曉的晨鐘,為中國史前文明譜系寫下宣言。考古學(xué)家在陽洼灣地層中發(fā)現(xiàn)的碎陶片,經(jīng)化學(xué)成分分析顯示其胎質(zhì)與燒制溫度已達(dá)成熟彩陶工藝標(biāo)準(zhǔn),印證了馬家窯先民對火候掌控的非凡智慧。

2018年的探方再次揭開寺洼遺址的神秘面紗,使百萬平方米的馬家窯文化聚落遺址重見天日。三重圍壕勾勒出4000年前的城邦輪廓,夯土墻基中夾雜的碳化木屑經(jīng)樹輪測定,揭示出當(dāng)時已具備完整的防御體系。制陶作坊里半山類型的“十字紋”陶罐與鋸齒彩帶,記錄著5000年前專業(yè)化生產(chǎn)的繁榮。考古學(xué)家在橫穴窯遺址發(fā)現(xiàn),1.5米直徑的窯膛里火道如血管般精密分布,窯壁殘留的草木灰中檢測出刻意配比的助燃劑,證明史前工匠已掌握燃燒效率優(yōu)化技術(shù)。粟黍碳化顆粒與動物骨骼構(gòu)成的生態(tài)圖譜顯示,這里曾形成以粟作農(nóng)業(yè)為基盤、牛羊畜牧為羽翼的復(fù)合經(jīng)濟(jì)——65%的豬骨遺存與35%的牛羊比例,勾勒出與中原迥異的生計圖景。更令人驚嘆的是,在陶器內(nèi)壁檢測到的粟米淀粉粒,其糊化溫度證明當(dāng)時已掌握沸水煮食技術(shù),這是中國北方最早的炊事革命證據(jù)。

二

在中國現(xiàn)代考古學(xué)奠基者之一蘇秉琦“重瓣花朵”理論中,洮河流域恰似綻放于文明花園的奇異花瓣。5300年前馬家窯彩陶的西傳,與4000年前寺洼青銅器的東漸,在絲綢之路上編織出雙向的文化錦緞。東鄉(xiāng)林家遺址出土的青銅刀,經(jīng)光譜分析顯露出12%的錫含量,其合金配比與兩河流域的青銅文明遙相呼應(yīng),卻以獨樹一幟的“多范合鑄法”,在歐亞草原青銅文化的版圖上烙下鮮明的東方印記。顯微鏡下的金相分析顯示,其鑄造組織均勻度達(dá)到現(xiàn)代工業(yè)鑄造標(biāo)準(zhǔn),證明中國青銅冶鑄技術(shù)早在青銅時代早期便已登峰造極。寺洼玉器更似文明的信使,良渚玉琮的內(nèi)圓外方與本地鋸齒紋飾的交融,昆侖山北麓的和田玉料與河西走廊的傳播軌跡,在拉曼光譜儀下交織成跨越萬里的“玉石之路”。一件玉琮殘片上的切割痕經(jīng)顯微觀測,其線切割工藝與良渚文化晚期技法完全一致,卻在后期進(jìn)行了本土化的陰刻紋飾加工,這種改造智慧,正是中華文明兼容并蓄特質(zhì)的絕佳注腳。

當(dāng)小麥遺存的碳十四數(shù)據(jù)定格在4200年前,寺洼先民將西亞作物與本土粟米研磨成“粟麥面餅”的智慧,恰似文明交融的隱喻。淀粉粒顯微鏡下的微觀世界,重現(xiàn)著歐亞大陸東部的飲食共鳴——新疆小河墓地的干尸嘴角殘留的麥麩纖維,哈薩克斯坦博泰遺址陶罐中檢測到的雙粒小麥DNA,都與寺洼遺址的粟麥混合物呈現(xiàn)基因同源性。而墓地中“頭東足西”的殉牲儀軌,與齊家文化“頭北足南”的葬俗形成文明對話的復(fù)調(diào),在殉葬的羊頭與牛蹄間,游牧與農(nóng)耕的碰撞迸發(fā)出新的文化火花。動物考古學(xué)家通過齒列分析發(fā)現(xiàn),寺洼先民飼養(yǎng)的黃牛出現(xiàn)了最早的肩胛骨馴化特征,其基因測序顯示與伊朗扎格羅斯山脈的原始牛種存在親緣關(guān)系,這為“青銅之路”上的物種傳播提供了生物學(xué)鐵證。

三

夏鼐在陽洼灣掀開的地層帷幕,讓寺洼遺址成為解讀文明范式的密鑰。那座12平方米的“甲字形”大墓,墓道兩側(cè)27件彩陶罐如星辰列陣,其中一件彩陶罐內(nèi)壁檢測到的朱砂殘留,經(jīng)X射線衍射分析確認(rèn)為人工合成辰砂,證明中國最早的人工顏料使用可追溯至青銅時代早期。墓室中央木棺底的朱砂如凝固的血脈,與歐亞草原奧庫涅夫文化的葬俗遙相唱和,但在棺蓋內(nèi)側(cè)發(fā)現(xiàn)的二十八宿星象刻紋,則展現(xiàn)出超越地域的宇宙觀認(rèn)知。體質(zhì)人類學(xué)的顯微鏡下,墓主右臂異常發(fā)達(dá)的肌腱,結(jié)合陪葬的青銅短劍刃部殘留的動物毛發(fā),暗示著這位掌權(quán)者或是統(tǒng)帥鐵騎的武士,或是主持祭祀的祭司。當(dāng)我們將目光轉(zhuǎn)向二里頭的青銅爵與玉璋,禮樂制度的溫潤光澤與寺洼青銅鉞的凜冽寒光,共同勾勒出華夏文明多元共生的光譜。一件寺洼青銅鉞的刃部檢測顯示,其砷含量達(dá)到中原青銅器的三倍,這種刻意添加的毒化元素,可能是早期戰(zhàn)爭中賦予武器更大威懾的實踐。

在歐亞文明史的坐標(biāo)系中,寺洼青銅鉞刃部的“S”形紋飾,與烏魯克泥板上的楔形文字遙相呼應(yīng),經(jīng)幾何拓?fù)鋵W(xué)分析,其曲線形態(tài)與美索不達(dá)米亞早期文字的句法規(guī)則高度契合。X射線熒光儀揭示的砷銅成分,與伊朗扎格羅斯山脈的礦脈血脈相連,但顯微鏡下的晶相結(jié)構(gòu)顯示,寺洼工匠通過獨特的退火工藝,將砷銅硬度提升至同時期中原青銅器的1.5倍。這種跨越大陸的技術(shù)對話,在綠松石鑲嵌的青銅劍上達(dá)到巔峰——哈薩克斯坦辛塔什塔文化的裝飾母題,與寺洼工匠的鏨刻技藝渾然一體,劍身綠松石的排列方式遵循北斗七星天文圖譜,印證著早期歐亞大陸的天文歷法交流。更令人稱奇的是,在劍格部位檢測到的瑪瑙微粒,其地質(zhì)來源指向青藏高原東北緣,揭示出高原通道在史前技術(shù)傳播中的特殊作用。

四

站在臨洮岳麓山的觀景臺俯瞰,洮河谷地宛如攤開的史書:新石器時代的灰坑里,半山類型陶工的陶輪仍在旋轉(zhuǎn),考古學(xué)家通過陶輪轉(zhuǎn)速測算,其轉(zhuǎn)速已達(dá)到每分鐘120轉(zhuǎn)的現(xiàn)代手工陶藝標(biāo)準(zhǔn)。青銅時代的墓葬中,寺洼武士的短劍寒光未褪,劍身殘留的皮革握柄經(jīng)膠原蛋白分析,證實其原料來自馴化的雙峰駱駝皮。劉家峽水庫的粼粼波光里,馬家窯彩陶的漩渦紋仿佛在演繹著永恒的宇宙律動,其螺旋角度精確對應(yīng)冬至日晷影長,證明史前先民已掌握精密的天文測量技術(shù)。而寺洼遺址公園的互動裝置,正將4000年前的殉牲場景轉(zhuǎn)化為光影敘事,全息投影中可見殉葬的羊群踏著北斗七星軌跡繞行祭壇,這種“天文-畜牧”復(fù)合儀式,可能是中國最早的天文歷法實踐。

當(dāng)鍶同位素檢測揭示15%先民來自黃河中游,其鍶同位素比值與鄭州二里崗遺址人群高度吻合,證明早在青銅時代早期便存在跨區(qū)域的人口流動。植物角質(zhì)層分析顯示,寺洼粟米種植海拔較仰韶文化提升300米,達(dá)到2500米高寒地帶,其農(nóng)具組合中出現(xiàn)的鹿角鋤,經(jīng)力學(xué)測試顯示其入土效率比石鋤提高40%,這是人類適應(yīng)高寒農(nóng)業(yè)的革命性突破。

從安特生筆尖流淌的“西來說”到夏鼐確立的文化主體性,從“中原中心”的單一敘事到“多元一體”的文明觀,洮河流域的考古歷程恰似微縮的華夏文明史詩。那些沉睡在探方中的繩紋陶片、云雷紋銅器與殉牲遺骸,共同叩問著人類對秩序、信仰與超越的永恒追尋。當(dāng)考古學(xué)家拂去陶器上的千年塵泥,他們觸摸到的不僅是器物的肌理,更是一個族群在時間長河中鐫刻的文明密碼——那些在陶輪上旋轉(zhuǎn)的漩渦,那些在青銅上凝結(jié)的星光,都在訴說著同一個真理:真正的文明之光,永遠(yuǎn)誕生于不同傳統(tǒng)的對話與交融之中。當(dāng)青銅劍的寒光與彩陶的暖紋在時光中交織,我們看到的不僅是器物的對話,更是文明在碰撞中綻放的永恒光芒,如同洮河奔流不息的河水,在黃土與高原之間,永遠(yuǎn)激蕩著文明演進(jìn)的不朽回響。