- 時間:2022-01-10

- 點擊:1385

- 來源:蘭州晚報

龍頭企業致富帶頭人、國家級農業合作社法人、優秀共產黨員、市縣人大代表、最美基層干部、新時代最美鄉賢……

過去幾年,雖然身份一直在變,但我們采訪的主人公唐立棟一直沒有多大變化:憨實沉穩,熱情誠摯。“雖然我已經不再擔任村黨支部書記了,但鄉賢榮譽是群眾對我的最大認可。”得知自己獲評蘭州市第二節“新時代最美鄉賢”的消息后,唐立棟說。

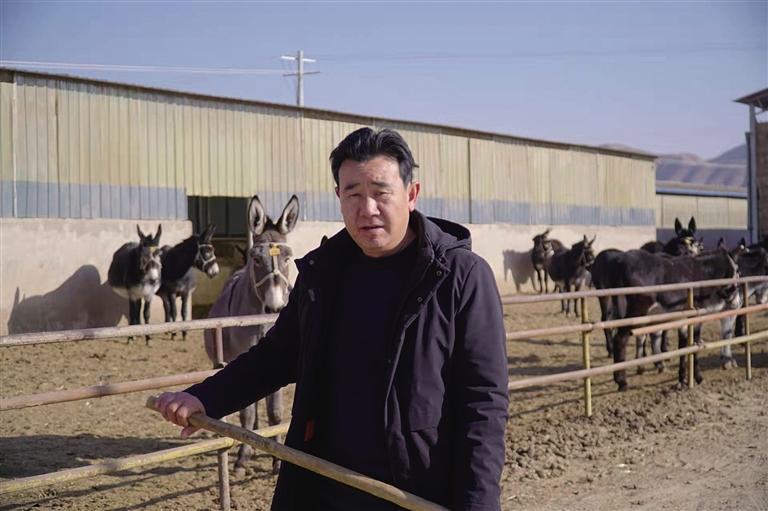

2014年初,唐立棟牽頭成立了永登子山養殖種植農民專業合作社,流轉土地1000畝,從種到收實現了全程機械化作業,他積極與省農科院、蘭州市畜牧獸醫研究所、縣引大、縣農技中心合作,全面推廣高效節水管灌工程、測土配方施肥技術、農作物病蟲害綠色防控技術,優質青貯玉米豐產栽培關鍵技術等多項農業實用技術,當年即喜獲豐收,增收100余萬元。2017年,唐立棟投資500萬元,流轉土地50畝,建成了高標準肉驢養殖場。從遼寧、山東引進肉驢300頭,發展特種肉驢養殖產業,以農村“三變”改革為契機,按照“合作社+村集體+貧困戶”的帶動模式,發揮自身和行業優勢,積極探索種、養、加一體化的循環經濟,不斷拉長飼草玉米種植、加工、肉驢養殖、有機肥生產的循環產業鏈,增加農產品的附加值。

永登縣龍泉寺鎮大澇池村是典型的山區村,多年來一直以傳統農業為主,產業發展基礎薄弱。和蘭州市大多數山區村一樣,已經實現脫貧目標的農村和農民幾乎面臨著同樣的困惑:沒有穩定增收的平臺,缺少有后勁的產業基礎。從前期市場考察到最后成規模養殖,對于當時擔任大澇池村黨支部書記的唐立棟來說,這幾年的經歷就像坐過山車一樣起伏不定。“養驢行業投資大周期長,市場風險也大,再加上永登山區從來沒有規模化養驢的先例,從開始引進第一批驢崽開始,那幾年沒有睡過一個囫圇覺。”唐立棟說。“成立合作社,吸納村民入股。一方面是為了大家都有個穩定致富的渠道,另一方面也是讓自己的事業有個更高的發展目標。”

脫貧攻堅目標任務完成后,“三農”政策從集中資源支持脫貧攻堅,轉向鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,鄉村全面振興和農業農村現代化成為今后一個時期“三農”工作的重中之重。作為永登縣人大代表的唐立棟深知鄉村振興和農業現代化對鄉親們來講意味著什么。“我是大澇池村的人民選出來的,就要為農民脫貧謀出路,為廣大民眾增收想辦法。”在他的帶動下,大澇池村全村飼草玉米種植面積達5000畝,輻射東山片各村達10000余畝,年產飼草玉米7.5萬噸,飼草供應鏈觸及蘭州、白銀等省內地區和青海省部分地區。發展肉驢規模2000頭,年出欄500頭,驢肉、驢皮、驢奶銷往全國各地。東山驢品牌效益雛形已現。

唐立棟以壯大村集體經濟為己任,依托飼草、肉驢產業吸納大澇池村及周邊7個村上級扶持的285萬元村級集體經濟發展資金,按照6%的比例進行分紅,8個村集體經濟增收17.1萬元,實現了產業旺、村增收。按照“資源變資產、資金變股金、農民變股民”的“三變”改革,實現了土地流轉獲租金、資金入股分紅金、基地務工掙薪金的目標,促進當地山區8個村農民人均增收827元。同時,貧困戶參與村集體二次分紅,人均增收688元,加快了全村農民脫貧致富的步伐。

2020年底,唐立棟不再擔任大澇池村黨支部書記。對于今后的產業發展方向,他有了更明確的目標。“專心致志地培育有特色和發展潛力的長效產業,發揮好龍頭作用,帶領更多村民一起脫貧致富。”

“我是個共產黨員,能夠實實在在為家鄉的發展出一份力,給家鄉的貧困戶一個穩定的致富門路,是我最大的心愿和動力。”唐立棟說。(蘭州日報社全媒體記者 瞿學忠/文 甘霖/圖)